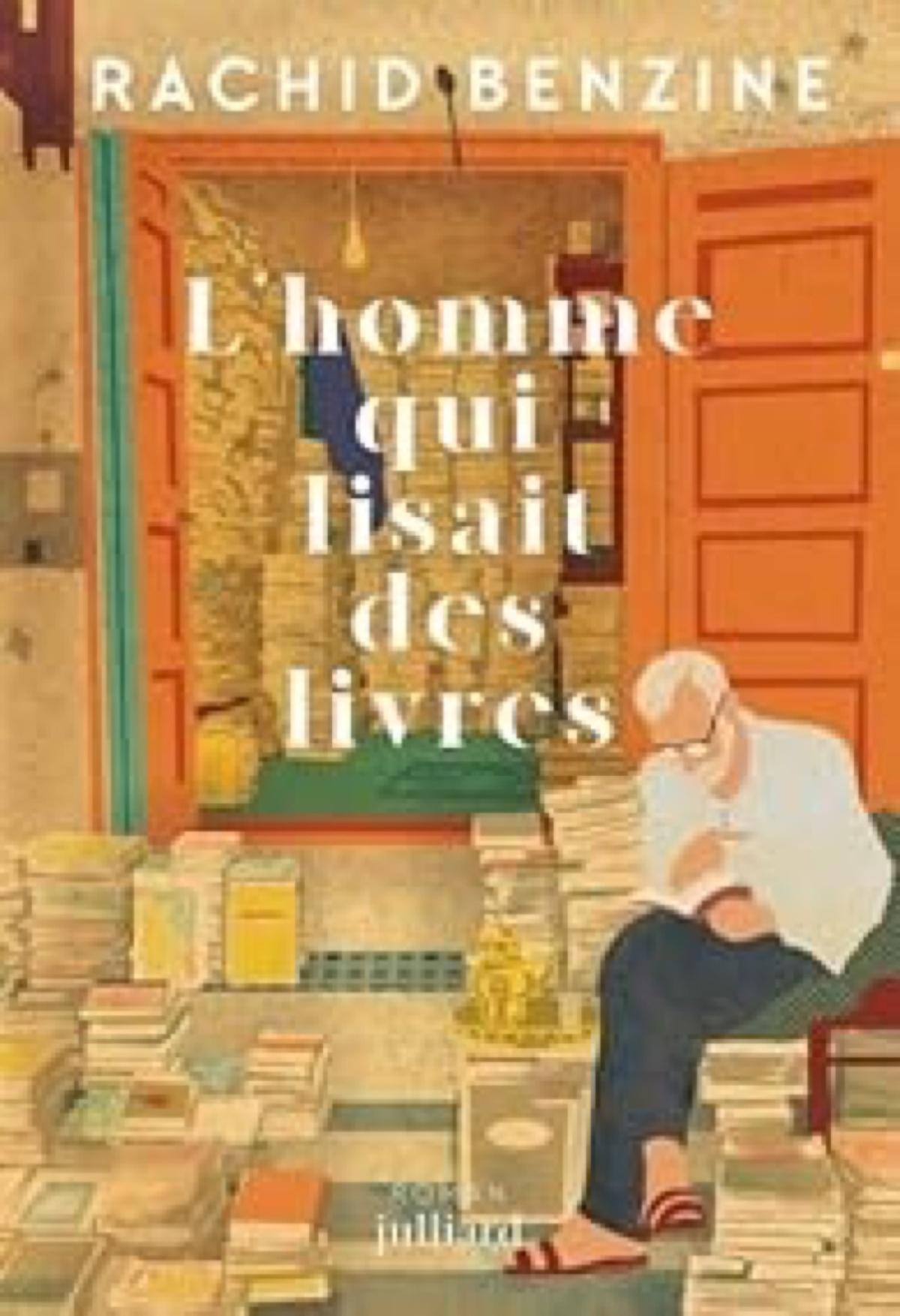

يعرض رشيد بنزين في روايته «الرجل الذي كان يقرأ الكتب» كيف يساهم السرد الأدبي في فهم ظواهر سياسية معقّدة عبر تتبّع خبرات أفراد داخل سياقات عنف ممتدّة

تركّز الرواية على نَبيل الجابر، فلسطيني وُلد في يناير 1948، يروي مسار حياته من النكبة إلى حاضر غزة. استخدامه القراءة كاستراتيجية للبقاء لا يُقدَّم بوصفه استعارة، بل كممارسة واقعية تمنح لغةً لتجارب السجن والفقد، مع إحالات إلى أعمال مثل محمود درويش وبريمو ليفي التي تُظهر كيف يتيح النص تسمية الوقائع القاسية ومقاومة محوها.

يفصل العمل بين زمنين للتلقّي: زمن الصورة السريعة التي تُضعف الاستجابة مع كثرة التعرض، وزمن النص الذي يوفّر مدةً للفهم ويُعيد تنظيم المعنى. هذا التمييز يشرح لماذا لا تكفي الصور وحدها في بناء معرفة، ولماذا يُحدث السرد تأثيرات معرفية وأخلاقية على القارئ. كما يبرز مفهوم «الانتباه» بوصفه ممارسة تُعطي أولوية للسؤال المباشر عن الألم قبل أي تصنيف سياسي.

تمتد أسئلة الكتاب إلى ما يتجاوز غزة نحو مسألة انهيار إطار القانون حين تُستدعى القوة بلا ضابط، وما ينتج عنه من تقليل لقيمة الفرد. هنا يقدّم الأدب وظيفة محددة: إتاحة سردية دقيقة تُجاور التحليل المفاهيمي ولا تستبدله، وتربط الجيوسياسة بأثرها الاجتماعي على أشخاص بعينهم.

على المستوى الفرنسي، يتقاطع أثر الحرب مع ذاكرة المحرقة والإرث الاستعماري. تحسين شروط النقاش العام يتطلّب توسيع مساحة التعبير والتعدّد السردي، مع مواجهة جميع أشكال العنصرية بشكل متّسق — ضد اليهود وضد المسلمين — باعتبارها التزاماً عاماً. الإشارة إلى صعوبة النقاش في سياق الاستقطاب لا تُستخدم للتعطيل، بل لتبرير العمل على بناء ثقة مؤسساتية ومدنية تُقلّل من ردود الفعل العقابية وتعيد توجيه الخلاف إلى مسارات قابلة للتفاوض.

يخلص التصوّر الذي يطرحه بنزين إلى إطار قيمي يقوم على «الالتزام» المتبادل: حقوق الأفراد تُبنى على التزاماتهم تجاه الآخرين والعكس صحيح. بهذه المقاربة، يصبح للأدب دور عملي في السياسات العامة: يوفّر معلومات نوعية عن الخبرة المعاشة ويُحسّن قدرة القارئ على فهم تبعات القرارات حين تُقاس بأثرها على البشر.

المصدر : https://aljinane.articlophile.com/blog/i/92352619/...